お悩み解決!旅するカラダ 第21回

体の冷えがさまざまな不調や病気を引き起こすことはもはや常識になりました。

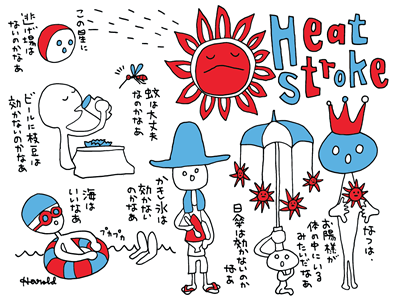

熱中症や日射病が気になる季節ですが、夏の冷えも油断大敵。対策について解説します。

自覚のない夏の冷えの怖さ

冷えの症状には2通りあり、夏になると症状が出る人と、普段から冷えを抱えていて夏に症状がひどくなる人がいます。いずれの場合も夏の生活環境が原因です。

夏の〝風物詩〞が体を冷やすまず、エアコンの普及による低い室温が問題です。推奨されている約28度よりも低い室温のところは少なくありません。冬の室温は20度前後になりますが、夏のように薄着で過ごす人はいません。冬のようにじっくりと湯船につかってお風呂に入ることは少なくなり、ついついシャワーだけで済ましがちです。

また、冷たい食べ物や飲み物は体の中から体全体を冷やしてしまいます。健康に良いとしてスムージーが人気ですが、夏が旬の野菜や果物は体を冷やしますから、冷えを考えると健康的とはいえません。

このように、夏の冷えは自覚がないので、体が冷えているにもかかわらず、温めようとしません。

汗をかかない生活と体調不良外気温との差が5度以上になると体温の調節が難しくなります。さらに、暑くなると外出をしたり、体を動かしたりすることがどうしても億劫になりがちです。すると、汗をかかなくなり、やはり体温の調節ができなくなります。体を動かさないと熱を作る量が減り、思うように体温も上がりません。

体が冷えると、血流は滞りますし、それに伴い各器官へ熱をはじめとして栄養分や酸素が運ばれなくなり、なおいっそう冷えますし、内臓の働きも悪くなります。冷えを抱えている人の中には胃腸の働きが低下している人も多く、便秘や下痢が起こるのはそのためです。

体は、内臓を守るために体の中心に熱を集めようとしますから、周辺部である手足の先は余計に冷えていきます。

体温調節をしているのは自律神経です。冷えてくると自律神経にも乱れが生じることは避けられません。めまいやだるさ、頭痛、のぼせ、肩こりなどの不定愁訴(ふていしゅうそ)が夏の冷えの典型的な症状です。

早い人なら5月ごろから症状は出始めます。秋や冬になって、だるい、疲れが残る、朝起きられないという症状が現れたら、原因は夏の冷えにあると考えていいでしょう。それだけに夏の過ごし方には注意が必要です。

夏の冷えに効く漢方治療

西洋医学には冷えの概念はありません。

一方、東洋医学は冷えの治療を得意としています。

生活習慣の改善とともに漢方薬を試してみませんか。

気と血の流れの改善が決め手冷房の効いた電車に乗ると、どうしても頭に冷風を浴びるため、頭皮の血管が収縮し頭痛を起こします。西洋医療の多くのお医者さんは冷えを意識していません。血管収縮性の頭痛と診断し、血管を拡張する薬を処方することがあります。症状は治まりますが、血管が拡張することで血圧が低下してしまい、体の冷えという根本原因は解消されません。冷えによる自律神経の乱れに関する治療も似たようなものです。

このような場合はやはり漢方が力を発揮します。まず、手足の先から冷え始めますが、膝より下の部分に冷えを感じたら治療が必要です。

お腹が冷える裏寒(りかん)になれば、胃腸の働きの低下など内臓系の病気も起こります。漢方では、人間の体を気、血、水がめぐっていると考えますが、「通ぜざれば痛む」という言葉もあるくらいです。冷えの場合、気が不足する気虚(ききょ)や血の流れが滞る瘀血(おけつ)と捉え、それらを改善する漢方薬を用います。

気虚には、人参湯(にんじんとう)や真武湯(しんぶとう)、瘀血には、当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)や四物湯(しもつとう)や温経湯(うんけいとう)などがいいでしょう。

これらは虚弱体質で顔色のよくない虚証の人に向いていますが、抱えている症状も個人差がありますから、漢方の専門医と相談の上、飲んでください。

湿邪(しつじゃ)といって多湿も体に害を及ぼしますから、服用する期間は梅雨の前から秋のお彼岸のころまでが目安です。

カイロをへその下に貼る、五本指の靴下を履く、足の指を開いたり閉じたりする、足の指を開いたままつま先で立つといった方法も冷えの予防、改善に役立ちます。