お悩み解決!旅するカラダ 第30回

厚生労働省の調査によると、65歳以上の4人に1人が

認知症およびその予備軍という結果が出ています。

病気の概要と、広く実践されている対処法について解説します。

軽度認知障害と認知症の違い

年をとれば誰にでも、もの忘れは起こります。

だからといってすぐに認知症になるわけではありません。

もの忘れとの違いを知ることは、認知症を予防する上で大切です。

自立した生活を

送れるか見極める認知症とは、自分が何をするべきかを正しく理解できず、その場に適した会話や行動ができない高齢者の脳の病気です。

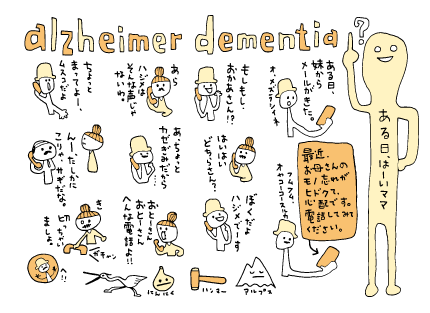

全体の約6〜7割を占める「アルツハイマー病」は、初期、中期、後期に分かれます。初期の段階では、聞いた話をすぐに忘れたり、待ち合わせの時間や場所を勘違いしやすくなったりするものの、買い物や炊事をサポートすれば、一人での生活が何とか送れます。買い物の失敗が多くなる、炊事が面倒になる、お金の計算ができなくなるなどして自立が困難になるのは中期以降です。発症から10年ほど経過して後期に入ると、入浴や着替え、排泄など基礎的な日常生活にも介助が必要となります。 ただし、正常からいきなり認知症になるわけではありません。その前の段階として軽度認知障害(MCI)があります。認知症との間にあるグレーゾーンといっていいでしょう。

厚生労働省の報告では、日本における65歳以上の高齢者の約15%が認知症に罹り患かんしており、同じく65歳以上の約13%がMCIであるといいます。

MCIでは、本人にもの忘れの自覚があり、実際に記憶力の低下が見られますが、理解力や判断力などの認知機能も、金銭管理や交通機関を使った外出などの日常生活動作もほぼ正常なので、認知症とはいえません。

MCIと診断されてから1年後には15%ほど、4年後には約半数の人がアルツハイマー病へと進行したという報告が多いようです。

同じMCI状態がその後、何年も続く人もいれば、もの忘れなどの症状がむしろ自然に改善していくこともあります。認知症性の脳疾患は、脳の病的変化が少しずつ進む病気ですが、神経細胞が緩やかに脱落し、神経回路が少しずつ弱まるとき、低下した機能を自ら補う力が私たちにはあるのかもしれません。

そのため、軽度認知障害や認知症の進行を少しでも遅らせる治療が必要になってきます。そのカギを握っているのが生活習慣とリハビリテーションなのです。

臨床医が実践するリハビリ活動

マスコミで話題の予防法の中には、

評価が確定していないものや現場には向いていないものもあります。

ここでは広く実践されている予防法を紹介します。

「無理なく楽しく」

続けるリハビリ

生活習慣では、食事と運動、知的なレジャー活動、肉体的なレジャー活動に気を配るといいでしょう。

食事で推奨されるのが伝統的な日本食や地中海食です。野菜や豆類、特に大豆製品を多めに、魚と鶏肉は普通にとっていいのですが、獣肉は少なめにしておきましょう。日本食の場合、乳製品を少し多めにした方がいいとされています。

運動は、有酸素運動ならば1時間くらいの早歩きをおすすめします。週に3回を目安にしてください。知的なレジャー活動の中では、囲碁や将棋、チェスなどのボードゲームと楽器演奏が、肉体的なレジャー活動ではダンスがすすめられています。これらを週に3回以上行なうといいでしょう。 生活習慣と共に重要なのがリハビリテーション。「身体的リハビリテーション」と「知的リハビリテーション」に分けられます。前者には有酸素運動と筋トレがあり、循環器系の機能を高めるとともに脳神経系を保護し、神経回路を強める因子を増やします。

知的リハビリテーションでよく用いているのが、合唱と合奏の両方を使って感情をかきたてる音楽活動、および、上手な絵ではなく、対象から感じ取った印象や気持ちを豊富な色彩を用いて描く美術活動です。いずれも認知機能を刺激するだけでなく、活動を通じて人々とのコミュニケーションを豊かにする契機になります。認知トレーニングでは、自分だけのカルタを作ったり、漫画の吹き出しに入る言葉を考えたりする言葉の訓練と、数字探しなどの注意力の訓練を行ないます。

このようなリハビリテーション活動が認知症の進行を抑えることがまだはっきりと証明されたわけではありません。よって、これらが楽しく、少なくともその時間は充実感や満足感を感じてもらい、患者さんの生活の質を高めるような活動をすすめています。

(ノジュール2016年4月号からの抜粋です。購入希望の方はこちらをご覧ください。)

バックナンバー

お悩み解決!旅するカラダ 第29回/糖尿病と糖質制限食

お悩み解決!旅するカラダ 第28回/肺炎

お悩み解決!旅するカラダ 第27回/耳の病気と予防

お悩み解決!旅するカラダ 第26回/自律神経のバランス

お悩み解決!旅するカラダ 第25回/筋肉痛と関節痛

お悩み解決!旅するカラダ 第24回/便秘と腸内細菌

お悩み解決!旅するカラダ 第23回/サプリメント 【後編】

お悩み解決!旅するカラダ 第22回/サプリメント 【前編】

お悩み解決!旅するカラダ 第21回/夏の冷え

お悩み解決!旅するカラダ 第20回/旅行の医学・薬編

お悩み解決!旅するカラダ 第19回/旅行の医学・移動編

お悩み解決!旅するカラダ 第18回/目のケア

お悩み解決!旅するカラダ 第17回/歯周病を防ぐ

お悩み解決!旅するカラダ 第16回/冬の冷え対策

お悩み解決!旅するカラダ 第15回/物忘れ

お悩み解決!旅するカラダ 第14回/ロコモティブシンドローム