人気の特集

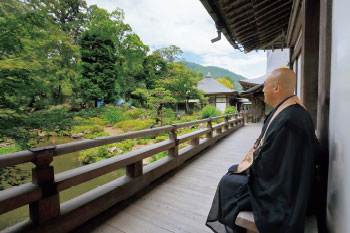

座って“目を閉じて”見る

恵林寺 庭園

文:妹尾和子 写真:鶴田孝介

日本初の作庭師と称される夢窓国師〈むそうこくし〉が 鎌倉時代に造った恵林寺〈えりんじ〉庭園。

武田信玄の菩提寺でもある恵林寺内のこの庭は、 国の名勝に指定されています。

栄枯盛衰を経て多彩な表情を醸し出す庭は、 見る人の感覚を呼び覚ます庭でもあります。

700年の歴史を経て

多彩な表情を見せる庭

目指す恵林寺は、ぶどう畑や桃畑が広がる街道から少し入った静かな場所にあった。臨済宗妙心寺派のこの寺は、元徳2年(1330)に地元の領主が夢窓国師(疎石)を招き、自邸を禅寺として創建したのが始まりだ。

寺院に入り、本堂へ向かう廊下を歩き始めてすぐに、右手の和室(客間)の先に見える光景に目が吸い寄せられた。窓枠越しに見える中庭がまるで額に入った一幅の絵のようで、わぁ素敵!と思わず声を上げてしまった。後からやって来る人たちも同じように感嘆の声を上げて立ち止まり、写真を撮影している。

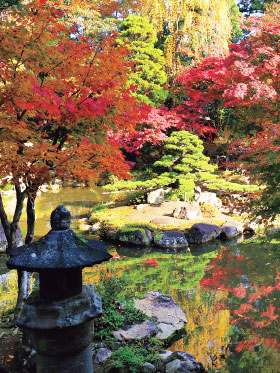

本堂でお参りをして廊下をぐるりとまわり、北側へ向かう。すると視界が開け、緑豊かな庭が現れた。国の名勝にも指定されている恵林寺庭園だ。中央に広がる池の周囲や中に石や滝が配置され、松やしだれ桜、楓などの植栽がのびやかに葉を広げている。池には中島があり、左手奥には須弥山〈しゅみせん〉と呼ばれる宇宙の中心を意味する石組もある。「庭は生きていますから、造られた当時と今ではずいぶん違うはずです。木々が成長し、石が落ち着くといった自然の変化に加え、後世の人々がその時々の価値観や美意識で手を加えるという人為的な変化がミックスして今の庭を造り出しています。

またこの寺は織田信長に焼き払われ、徳川家康によって復興した後、柳澤吉保〈やなぎさわよしやす〉に保護されていた時代もあります。さらに明治38年(1905)にも大火にあっていますので、700年近い歴史の栄枯盛衰を見てきた庭でもあります」

そう説明してくれたのは、古川周賢〈ふるかわしゅうけん〉住職だ。紆余曲折を経てきた結果、限られたスペースながら、絵巻物のようにさまざまな表情が見られるのが今の恵林寺庭園の魅力だという。

非日常空間で

マインドリセットする

世界遺産に指定されている京都嵐山の西芳寺〈さいほうじ〉(苔寺)や鎌倉の瑞泉寺などの作庭でも知られる夢窓国師が、恵林寺庭園を造ったのは50代のときだ。

形式としては池泉〈ちせん〉回遊式庭園となるが、禅寺の庭園なので観賞用ではなく、本来の役目は自分と向き合う修行のための場であると古川住職は説明する。「夢窓国師が造ったのは、坐る庭、つまり坐禅するための庭なので、坐るための石があちこちに置かれています。昔から樹下石上〈じゅげせきじょう〉といって、禅寺では、その時々で心地よい場所を選び、坐禅して目をつむり、呼吸を整え、自分の心と向き合います。自然の音がBGM。滝の流れで空気が震えるのを感じたり、花の香りや風で木が揺れ動くのを感じながら、自分の心を鏡のように映すのです。自然が心を整えるのを助けてくれます」

無音状態ではかえって雑念にまどわされ、自分と向き合うのが難しいそうだ。また現代の人は、ふだん視覚に頼り過ぎていて自分のイメージで風景を見た気になっているので、一度目をつむってみると、違うものが見えてくると古川住職はアドバイスしてくれた。

言われたとおりベンチに座って目を閉じてみると、鳥の声、水の音、風に葉が揺れる音など、さまざまな音が聞こえてくる。しばらくして目を開けば、目の前の景色が違って見える。空はこんな青だったかしら、この緑の濃さはなんだろう、あそこにあんな石があったっけと新鮮な気持ちで風景が目に飛び込んでくるから不思議だ。スマートフォンで撮影することで満足して、きちんと見ることを忘れている自分に気づく。

非日常空間でのマインドリセット。旅で禅寺を訪れる人には、ぜひその体験をしてほしいと古川住職は語る。庭に向かって回廊の所々にベンチや腰かけスペースが用意されているのはそのためなのだ。

季節が替われば、変化は目にもはっきり現れる。春はしだれ桜に白木蓮〈はくもくれん〉の花が咲き、初夏には蛍が飛び、真夏になれば百日紅〈さるすべり〉の花が彩りを添える。秋にはカエデをはじめ木々が色づき、冬場は雪景色に。サワガニがいて、カワセミが訪れる庭。そんな季節の変化も楽しみたい。

とはいえ、夢窓国師の意図に思いを馳せれば、庭の見え方は自分次第。いつ来ても気づきがあることをこの庭が教えてくれた。