50歳から知っておきたい「暮らしとお金」第11回

約40年ぶりに「相続法」が改正に人が亡くなると、必ず発生するのが「相続」です。相続というと「我が家はそれほどまとまった資産もないから関係ない」と思う人もいるかもしれませんが、人が亡くなると、その人が持っていた財産は、夫や妻、子どもや兄弟(姉妹)などに移転することになります。ですから、相続は誰にとっても無関係ではない話といえます。 親や配偶者に万が一のことが起こった場合、親子や夫婦で一緒に住んでいた家や、生活費、老後資金として貯めておいた故人の預貯金なども相続財産となります。相続財産は、身近な人のものであっても勝手に自分のものにすることはできません。民法で定められた「法定相続人」の間で話し合い、合意のもとで相続することが必要になります。

こうした遺産の分割や相続人の範囲などに関するルールは民法で定められており、「相続法」とも呼ばれています。この相続法が、近年の高齢化の進展などを受けて約40年ぶりに見直され、2019年から段階的に改正法が施行されています。

相続法改正によるポイント①

「配偶者居住権」の創設(2020年4月施行)相続法の改正点はいくつかありますが、その主なポイントの1つ目は「配偶者居住権」が創設されたことです。これは、夫婦で一緒に住んでいた家に、配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、そのまま住み続けることができるという配偶者にとってメリットのある権利です。

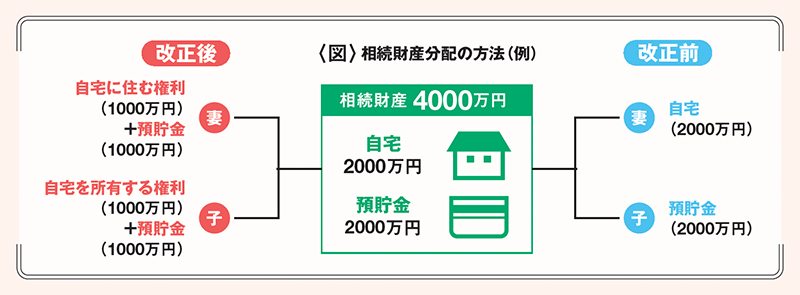

相続財産のうち、自宅(土地と建物)が大きな割合を占めているというケースは少なくありません。例えば、相続財産が自宅(2000万円)および預貯金(2000万円)で、法定相続人は妻と子ども1人というケースの場合、相続の基本的なルールに則って分割すると、妻が2分の1(2000万円分)、子どもも2分の1(2000万円分)となります。

改正前の相続法では、仮に妻が、そのまま自宅に住み続けたいからと自宅(2000万円)を相続すれば、残りの預貯金(2000万円)は子どもが相続するというのが原則でした。しかし、この場合、妻の立場からすると、「住む場所はあるけれど預貯金がないと生活が不安」という問題が起こります。 そこで、新たに登場したのが「配偶者居住権」です。これにより、自宅に対する権利を「住む権利」と「所有する権利」の2つに分け、それぞれ別々で相続できるようになりました。例えば自宅(2000万円)を、住む権利(1000万円)と所有する権利(1000万円)の2つに分ければ、妻が住む権利(1000万円)と預貯金(1000万円)を、子どもが所有する権利(1000万円)と預貯金(1000万円)を相続することができるため、妻は住居も、生活資金の確保もできることになります(図を参照)。

大竹のり子〈おおたけのりこ〉

1975年生まれ。出版社の編集者を経て2005年女性のためのお金の総合クリニック「エフピーウーマン」を設立。

現在、講演やメディア出演などのほか、『お金の教養スクール』の運営を通じて正しいお金の知識を学ぶことの大切さを伝える。

『なぜかお金に困らない女性の習慣』『老後に破産しないお金の話』など著書多数。

ファイナンシャルアカデミー取締役。一般社団法人金融学習協会理事。

http://www.fpwoman.co.jp/