河合 敦の日本史のウラ話 第11回

日本史がターニングポイントを迎える時、綺羅星の如く現れる、偉人、賢人、豪傑、美女たち……。

誰もが知っている歴史事件とその英雄たちの背景にある、教科書が教えないウラ話を、歴史家・河合 敦さんがご紹介します。

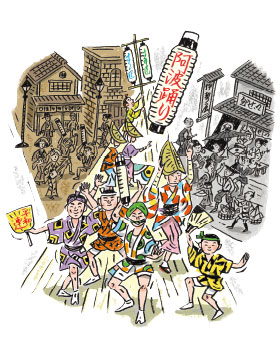

”踊る阿呆“はお家取り潰し?

徳島藩と阿波踊りの日本史

イラスト: 太田大輔

夏といえば、祭りの季節。ところが今年はコロナ禍で、大阪の天神祭、高知のよさこい祭り、青森ねぶた祭といった全国の大祭から地域の盆踊りまで軒並み中止という。きっと全国のお祭り好きは落胆していることだろう。そこで今回は、「えらいやっちゃ、えらいやっちゃ、ヨイヨイヨイヨイ」「踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らにゃ損々♪」の音頭で知られる徳島の阿波踊りから日本史を覗いてみよう。

毎年8月12日からの4日間、徳島市内には三味線や笛の音が響きわたり、激しい踊りが繰り広げられる。街全体が熱狂の渦に包まれ、期間中は各地から百数十万人の踊り手や見学者が徳島市内に殺到する。市の人口約25万人をはるかに上回る数だ。

こんな阿波踊りだが、実は起源はよくわかっていない。寛文11年(1671)、徳島藩が「盆の3日間だけ踊りを許すが、寺の境内に入って踊ってはならない。また、藩士は野外に出ず、屋敷の中で踊るように」と、具体的に通達した記録があることから、江戸前期には存在していたようだ。

町人とのもめ事を嫌ったのか、徳島藩は藩士が踊るのを厳禁した。そこで藩士は、屋敷に町人を招き入れて踊りを見物したり、自分の代わりに町で踊る者を雇ったりしたが、覆面や頭巾で顔を隠して踊る武士もいたので、藩ではたびたび禁令を発している。天保12年(1841)には、ついに処罰される藩士が出た。蜂須賀〈はちすか〉一角である。なんと彼は、徳島藩十代藩主蜂須賀重喜〈しげよし〉の実子で、中老という重職にあったのである。

一角は、阿波踊りが始まると屋敷から抜け出し、踊っている現場を取り締まりの番士に押さえられ謹慎処分になった。さらに翌年7月、謹慎中に家から抜け出し、讃岐国白鳥〈しろとり〉で見つかったのだ。ここには有名な白鳥神社があり、時期が7月であることから夏祭りに参加していたらしい。白鳥は徳島城下から35㎞離れていたが、運悪く藩の商人に偶然発見され、飛脚で通報されて御用となったのである。

これを知った藩主の斉昌〈なりまさ〉は激怒し、なんと一角を追放処分とし、家を取り潰してしまった。ただ、しばらくして一角の家系は養子を迎えて再興され、一角も呼び戻されて自宅謹慎となった。その後、彼がどうなったかはわからない。

徳島藩は、家中に厳しかっただけではなく、領民にもうるさく阿波踊りを制限した。江戸時代半ばまでは、阿波踊りは今と異なり「組踊り」という形態が主流だった。町ごとに総勢百人を超える踊り手と囃子方が組をつくり、三味線を先頭に巨大な行灯〈あんどん〉をかかげて踊り歩くのである。どれだけ派手で奇抜な踊りを見せるかで、町組は激しく競い合った。

藩は、徒党を組んで町人が競演するのを嫌い、江戸中期以降、何度も組踊りを禁止した。このため江戸後期になると「ぞめき踊り」が主流になってくる。「ぞめき」に漢字をあてると「騒」となる。その名のとおり、三味線を筆頭に笛や太鼓を騒がしく奏でながら、個々に踊る形態に切り替えたのである。

そして皮肉なことに、これが阿波踊りを飛躍的に発展させる結果になった。型の決まった集団での踊りではなく、騒がしくも単純なリズムにあわせ、個人が手をあげて横に激しく振り、足で地を蹴って進めばよい。つまり、誰でも踊りの列に容易に飛び入り参加できるようになったのだ。ただ、組踊りのほうも消滅したわけではなく、明治期から「組」は「連」と呼ばれ、阿波踊りを主導する存在となる。

明治4年、廃藩置県により徳島藩は消滅したが、阿波踊りはますます盛んになっていった。とはいえ、まことに意外なことだが、「阿波踊り」という言葉が定着したのは戦後になってからだとされる。大正時代から使われはじめていたようだが、単に「盆踊り」と呼ぶのが一般的で、「阿波踊り」の語は地元でも馴染みがなかったそうだ。それを昭和初期に徳島県の郷土史家・林鼓浪〈はやしころう〉が「阿波おどり」の用語を推奨、それが戦後に県外に知られるようになり、観光客が多く訪れるようになったのである。

阿波踊りひとつを取っても、日本人の熱狂的なお祭り好きがよくわかる。今年は不完全燃焼……という方も多そうだが、くれぐれも一角のような軽率な行動は慎んでいただいて、来年の夏こそ、全国の夏祭りが盛大に開かれることを期待したい。

河合 敦〈かわい あつし〉

歴史作家・研究家。1965年東京都生まれ。

早稲田大学大学院卒業後、日本史講師として教鞭を執るかたわら、多数の歴史書を執筆。テレビ番組「世界一受けたい授業」のスペシャル講師として人気を博す。

主な著書に『目からウロコの日本史』『世界一受けたい日本史の授業』『逆転した日本史』など。多摩大学客員教授。