老後に備えるあんしんマネー学 第26回

さまざまな情報が飛び交うなか、老後資金に不安を抱えている人も多いのではないでしょうか。

お金を上手に管理して、老後を安心かつ心豊かに暮らすための、備えのマネー術を紹介します。

さまざまな情報が飛び交うなか、老後資金に不安を抱えている人も多いのではないでしょうか。

お金を上手に管理して、老後を安心かつ心豊かに暮らすための、備えのマネー術を紹介します。

度重なる食料品や生活用品の値上げ、光熱費の負担増など、2022年は家計を直撃する出来事がたくさん起こりました。年金暮らしに入られているご家庭では、年金額は減ったのに、生活費が上がって困っている方も少なくないでしょう。そこで、この先も予想される生活費の値上げについて、どのように対処していくのが適切なのかを、今月は考えます。

節約を目指すとしても

まずは予算立てが大切物の値段が上がると、「とにかく節約で乗り切ろう」と考える方は多いと思います。しかし、現役時代とは異なり、収入が減ってからの節約は、元の予算が小さいためにすぐに限界がきます。限界が訪れると手詰まりになり、焦燥感が募るだけです。

物の値段が上がり続けている今のような時代は、「とにかく値段の安い物を買う」といった節約をする前に、使ってもよい予算をきちんと割り出すことをおすすめします。適切な予算を立てて、その範囲内であれば使ってもよいと割り切るためです。支出の現状維持ができるような管理を目指すのが、今は現実的な考え方だと思います。

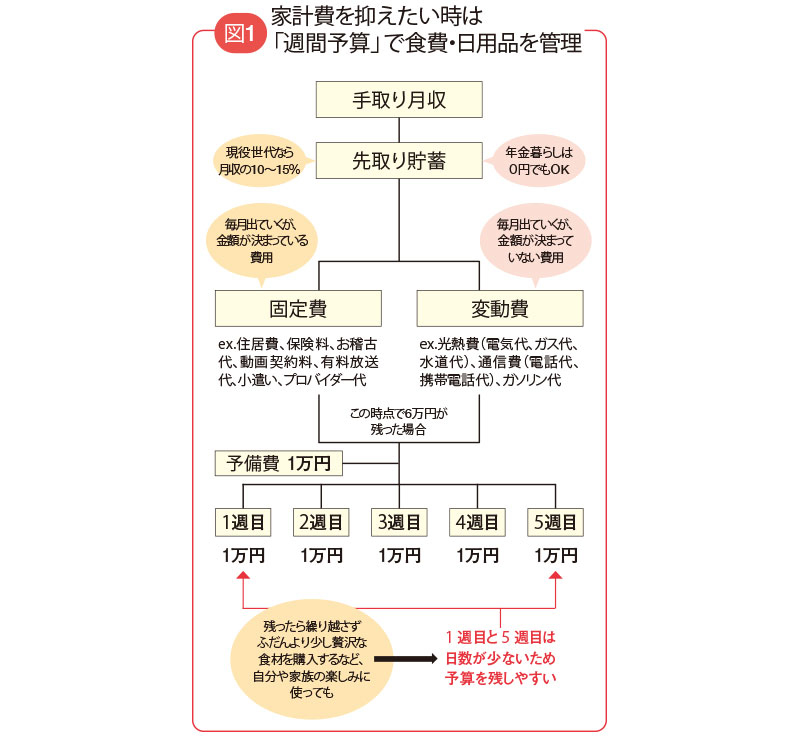

そして予算立てをした後は、しばらく週単位でやりくりしてみてはいかがでしょうか。やりくりする期間を短くしたほうが、支出の管理がしやすいからです。たとえば、食費と日用品の予算をひと月6万円取れるとしたら、そこから1万円の予備費を取り、残る5万円を5週で割ります。予備費は赤字が出た週の補ほ塡てんや、お米代やお酒代などに充てられます。

図1では、1週間の予算は1万円になっています。1週目と5週目は7日ないので、予算が残りやすくなります。残った予算は、ほかの週の赤字補塡に充ててもかまいませんし、外食費に充ててやりくりの労をねぎらうのもよいでしょう。

光熱費を抑えるために

節約習慣を身に付けて次は、光熱費を抑える方法をご紹介します。光熱費を抑えるために節約習慣を身に付けて・炊飯器は炊く時だけ、電源を入れる

ご飯を炊いたら保温はせずに、冷めたら冷蔵庫で保存をして、食べる時に電子レンジで温めます。たくさん炊いて、一部は冷凍保存をしておくのもおすすめです。

・冷蔵庫には食品を詰めすぎない

冷蔵庫に食品を詰めすぎると、冷却効率が悪くなり、結果的に電気代がかさみます。一方、冷凍庫は隙間がないほうが効率的に冷やせるので、冷蔵庫と冷凍庫では詰め方の違いに注意しましょう。

・電気の契約先を変える

電気とガスをセット契約にする、今とは異なる電力会社と契約するなど、契約方法の見直しで節約につながらないかを検討します。変更先の会社は、万が一の大災害に備えて、自社で発電している(他社からの電力購入ではない)電力会社を選ぶのがおすすめです。

・寒い時期は厚手のカーテンをかける

冷気の侵入を抑えるために、厚手のカーテンやカーテンを二重にかけるのも効果的。普段は開けない窓の片側や扉には、冬の間は目張りをして、冷気の侵入を軽減するのもよいでしょう。

節電につながる方法はこのほかネット検索でも探せます。ひとつでも多く生活習慣に取り入れるのがおすすめです。

はたなか まさこ

ファイナンシャルプランナー。

新聞・雑誌・ウェブなどに多数の連載を持つほか、セミナー講師、講演を行う。

「高齢期のお金を考える会」「働けない子どものお金を考える会」などを主宰。

『ラクに楽しくお金を貯めている私の「貯金簿」』(ぱる出版)など著書多数。