河合 敦の日本史の新常識 第47回

かつて教科書で学んだ歴史は、新事実や新解釈をもとに定期的に改定されていて、むかし覚えた常識が、いまや非常識になっていることも少なくありません。

日進月歩の研究によって解明される〝新しい日本史〟や〝知られざる新常識〟について、歴史研究家・河合敦さんが解説します。

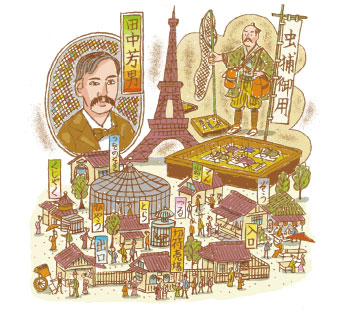

世界中を駆け巡った虫捕御用

日本の博物館の父、

田中芳男の人生

イラスト:太田大輔

日本初の水族館は、上野動物園に付設された観魚室〈うをのぞき〉であった。上野動物園が開園してから半年後の明治15年(1882)9月20日から一般公開が始まった。上野動物園のSNSによると、コイやフナ、イシガメやオオサンショウウオといった日本産の淡水生物が飼育されていたという。その後すぐに海水魚も展示されるようになったが、当時の記録によれば、観魚室はレンガ造りの建物内に土製の水槽を設置し、屋内を暗くしてガラス窓から魚が泳ぐ様子を楽しむ仕組みだったとある。

いずれにせよ、上野動物園が水族館の発祥とは意外だが、今回は上野動物園をつくった中心人物・田中芳男〈よしお〉について紹介したいと思う。彼は「日本の博物館の父」ともよばれ、東京国立博物館も創設している。なぜ動物園や博物館をつくろうと思ったのか。そのあたりに焦点を当てていこう。

芳男は、天保9年(1839)に飯田城下(長野県飯田市)の千村陣屋〈ちむらじんや〉で生まれたが、やがて名古屋に出て蘭学や本草学(博物学)を学び、幕府の蕃書調所〈ばんしょしらべしょ〉(のち開成所)の職員(幕臣)となった。蕃書調所は洋書の翻訳や洋学研究を行う機関だが、芳男は物産方として海外から取り寄せた種子の目録を作り、幕府の薬草園などで種から植物を栽培し、それらを試食して有用性を確認する仕事をしていた。白菜やキャベツ、タマネギ、西洋リンゴなども芳男によって試作され、出版物で紹介されて広まった。

日本が慶応3年(1867)に行われるパリの万国博覧会に参加することが決まると、フランスの昆虫学会から「日本に生息する昆虫標本の展示をしてほしい」という依願がきた。そこで幕府は、芳男に標本の作製を命じた。ただ、これまで日本には昆虫標本は存在せず、その作り方も伝わっていなかった。だからまったく手探りの状態から標本作りが始まったのである。

まずは、昆虫を集めなくてはならない。江戸に虫は少ないので、相模〈さがみ〉、伊豆、駿河〈するが〉、下総〈しもうさ〉へ出張して採集することにした。手伝いが2人、供が3人、合わせて6人の昆虫採集団が結成された。役名は「虫捕御用」だったが、格好がつかないので「物産取調御用」という名義をこしらえ、各地を回った。虫捕網はなかったので、魚網を代用品として多くの虫を捕まえていった。苦労したのが標本作りだった。作り方の知識は皆無だったし、虫を留めるピンに鉄針を用いたら錆さびが出てしまった。木綿針や絹針も試したがうまくいかない。そこで横浜(開港場)の仕立屋にあった太いピン(スペルト)を用い、桐箱に絹を敷き、昆虫をピンで固定して56箱の標本を完成させたのである。

芳男は日本の使節団に先発する形で、慶応2年(1866)12月、フランスへ旅立ち、自分で作った昆虫標本をパビリオンに展示していった。

万博が開催されると、昆虫標本は絶賛され、ナポレオン3世とパリの殖産協会から賞状と銀メダルを贈呈された。しかも万博閉会後、ロルザという昆虫学者が昆虫標本を高値で購入してくれた。後にロルザはこの標本を用いて論文を書いている。

後年、芳男はパリでのことを、次のように回顧している。「暇があれば博物会場を巡覧し、また、博物館や動物園或いは植物園に行き、市街にも行ってみました。それから、種苗〈しゅびょう〉商に就いて種々買入れ、わが邦に持ち帰りて宜しいような植物類を蒐〈あつめ〉ました。そこで博覧会において出品物を見ると、知識の開けておる様子……今日こうも知識が発達しておるかと、驚きいるものが少なくなかった。そこで、努めて見覚え、また、書き付けて参りました」(田中義信著『田中芳男十話;田中芳男経歴談』田中芳男を知る会)

芳男が特に驚いたのは、フランス国立自然史博物館(ジャルダン・デ・プラント)だった。動物園や植物園が付設されている巨大な施設で、常に一般人に開放されている。館内の膨大な標本や遺物が分かりやすく分類・展示されており、なおかつ、生きたまま動物や植物を見ることもできた。芳男にとってこの施設のあり方はまさにカルチャーショックであり、自分もこうした施設をつくりたいと考えるようになった。このとき芳男は29歳であったが、ここにおいて生涯の目標が定まったのである。

明治維新後、芳男は専門性を買われて新政府に仕え、明治6年(1873)のウィーン万博、明治9年(1876)のフィラデルフィア万博の日本展示を指揮し、明治10年(1877)の内国勧業博覧会など国内の展覧会・博覧会の多くを主導していった。そして先述のとおり、上野動物園、さらに東京国立博物館や伊勢神宮に農業館を設立していった。

78歳のとき、芳男はこれまでの功績をたたえられ、国家から男爵を授けられた。そして翌大正5年(1916)に79歳の生涯を閉じたのである。

河合 敦〈かわい あつし〉

歴史作家・歴史研究家。1965年東京生まれ。

多摩大学客員教授。早稲田大学大学院修了後、大学で教鞭を執る傍ら、多数の歴史書を執筆。

テレビ番組『歴史探偵』『日本史の新常識』出演のほか、著書に『平安の文豪』(ポプラ新書)