お悩み解決!旅するカラダ 第24回

秋は夏よりも水分補給が少なくなりがちで、

便秘になりやすい季節です。

この時期に気になる腸内環境の整え方について解説します。

便秘の原因と対処法

中高年になると、便秘に悩む人が男女ともに増えてきます。

習慣化すると、QOL(生活の質)にも影響が出かねません。

普段からの対処法を知っておきましょう。

1日1回の排便にこだわらない便秘の主な原因は、加齢により腹筋が弱くなること、腸の動きが悪くなること、それに、高血圧や糖尿病などの薬による副作用などが、あげられます。男性の場合、定年退職後に生活環境が変わると便秘になることも少なくありません。

便秘の人は、毎朝、排便することが正常だと考えがちですが、排便回数にも個人差があるため、「正解」はありません。便秘には精神的な要因も大きいので、もし急に排便回数が減ったり、生活に支障が出てきたりすれば、医師に相談してみるといいでしょう。

やはり、中心となるのは薬物療法です。腸の働きを助ける消化酵素剤や消化液の分泌や胃腸の動きを促進させる調整剤に分かれる整腸剤でまずは様子を見ます。

それで効果を得られなかった場合は、軟便剤を用いるのが一般的です。便が水分を失い、硬くなることで便秘を引き起こしてしまいます。腸管内への腸液の分泌を増加させ便を柔らかくして排便を促進させるのが軟便剤です。その軟便剤に久しぶりの新薬が開発され、現在では処方が始まっています。

もうひとつの種類が腸刺激性下剤です。その名の通り、直接大腸を刺激し、効果は高いのですが、強い薬ですから使いすぎると副作用が現れます。

漢方薬は体にやさしいと考える人がいますが、そうとはかぎりません。便秘に用いる漢方薬の中にも、大黄(だいおう)が入っていると腹痛を起こすこともあります。

血流が滞る瘀血(オケツ)や冷えを解消することです。桂枝茯苓丸(ケイシブクリョウガン)や大建中湯(ダイケンチュウトウ)を処方します。

また、できるだけ水分を摂るようにしてください。食事で約800ccの水分は摂れますから、飲み物で1・2〜1・5ℓを摂るといいでしょう。ちなみに、利尿作用のあるコーヒーやアルコールは水分には含めません。

最近では、便を出そうとイキみすぎて腸の一部が突出して起こる直腸瘤りゅうや便は直腸まで届いているのに便意を感じない直腸性の便秘が増えてきました。直腸瘤は腸の形態自体に異常が起こっているわけですから、症状がひどいときは手術も考慮しなければなりません。50歳以上の経産婦や高齢者は気をつけたほうがいいでしょう。

中高年になると、大腸がんに気をつけなければなりません。症状として便が細くなるといわれていますが、そうなったときはすでにがんが大きくなり、腸の内側が狭くなっている可能性があります。やはり早期発見が大切です。大腸がんは女性では死亡率1位なので、女性は40歳以上、男性は50歳以上になれば、便潜血(べんせんけつ)検査か内視鏡検査を受けてください。

腸内環境と健康の関係

最近、腸内環境と健康の深い関係が注目されています。

腸内環境とは何か、腸の病気との因果関係、

その整え方などについて解説します。

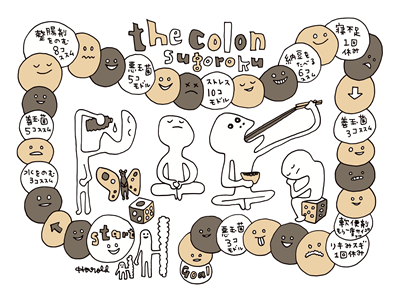

腸内細菌のバランスが重要腸の中には1000種類、100兆個の細菌が生息しているといわれています。重量にするとおよそ1㎏です。

それらはビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌と、ウェルシュ菌やブドウ球菌などの悪玉菌、普段は中立で、体調が悪くなると体に悪影響を及ぼす日和見(ひよりみ)菌に分かれます。この細菌のバランスが健康にとって重要なのです。細菌の生息する様子がお花畑のように見えることから「腸内フローラ」とも呼ばれています。

悪玉菌が増えると、腸内の腐敗が進み、免疫力の低下や体調不良、病気、老化などを引き起こしますし、年齢とともに悪玉菌が増えることもわかってきました。

だからといって、悪玉菌を一掃すればいいというわけではありません。細菌の割合、バランスが重要で、善玉菌の割合を約20%に保つことが理想と考えられています。

そのためには善玉菌のエサとなるオリゴ糖を含んだ食品をとることです。ヨーグルトが有名ですが、日本人が昔から食べてきた馴染みのある食品とはいえませんから、できれば納豆や味噌汁などの発酵食品をおすすめします。

腸内を掃除してくれる食物繊維を豊富に含む食品もいいでしょう。食品には好き嫌いがありますから、サプリメントを服用してもかまいません。

最近では、腸内フローラを調べる検査もあります。自由診療のため、健康保険は適用されませんが、便秘の人の腸内環境を調べると、一般的に悪玉菌が多いことがわかります。ただし、直接の因果関係はわかっていない部分もあるのです。腸内細菌についてはまだまだ研究途上で、すべての細菌が見つかっているわけでもありません。

いずれにしても、栄養のバランスを欠いた食事や不規則な生活、喫煙、ストレスなどは要注意です。