河合 敦の日本史の新常識 第15回

ノジュール読者世代が「歴史」を教科書で学んだ時代から、はや数十年。

じつは歴史の教科書は、新事実や新解釈をもとに定期的に改訂されていて、むかし覚えた常識が、いまや非常識になっていることも少なくありません。

〝新しい日本史〟の〝新しい常識〟について、歴史家・河合敦さんが解説します。

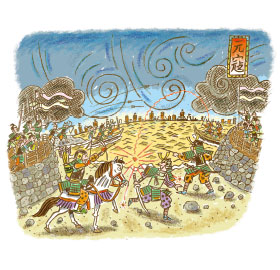

外交音痴が招いた元寇、

神風思想は幻想だったのか?

イラスト:太田大輔

鎌倉時代、元(モンゴル帝国)の大軍が2度、九州に侵攻してきた。この出来事を「元寇」と呼ぶ。島国なのでめったに侵略を受けないから、この戦争は長く日本人に語り続けられることになった。とくに2度(文永の役、弘安の役)とも台風など大風によって元軍が全滅したこともあり、「日本が危機に陥ると神が救ってくれる」という神風思想が定着した。

むかしの教科書にも、元寇は次のように書かれていた。「元は高麗の軍をあわせ、1274(文永11)年、(略)大挙して九州北部の博多湾に上陸した。(略)兵器の差もあって日本軍は苦戦した。しかし元軍も損害が大きく、いったん全軍が船にひきあげたが、ちょうどその夜、大風雨にあってついに撤収した。(略)1281(弘安4)年、またも博多湾にせまった。しかし、(略)今度も大暴風雨がおこって大損害をうけ、ついに退却した」(『詳説日本史』山川出版社1983年)

いまの教科書を紹介しよう。「元は(略)1274(文永11)年、(略)大挙して九州北部の博多湾に上陸した。(略)日本軍は苦戦におちいった。しかし元軍も損害が大きく、内部の対立などもあって退いた。(略)1281(弘安4)年、約14万の大軍をもって九州北部にせまった。ところが(略)暴風雨がおこって大損害をうけ、ふたたび敗退した」(『改訂版詳説日本史B』山川出版社2018年)

なんと、最初の戦い(文永の役)で元軍が退いたのは「大風雨」ではなく、「内部の対立」が原因だと変わっているではないか。他の教科書も見てみよう。「混成軍で、志気も低かった元・高麗軍が、不慣れな戦いによって損害をこうむり撤退した」(実教出版)。「御家人たちは、元軍の集団戦法に苦戦しながらも、多くの損害をあたえ、そのため元軍は退却した」(東京書籍)

このように、教科書によって撤退理由がバラバラなのである。清水書院の教科書だけは「おりからの暴風雨もあって、征討軍はあっさり撤退した」とあるが、「暴風雨のため」と断言せず、「暴風雨もあって」とぼかした表現になっている。要するに、学者の間でいくつも新説が出されるようになり、暴風雨説は定説ではなくなってしまったのだ。このほか「威力偵察に来ただけ」とか、「1日で撤退せず、7日間ほどいて、結局、暴風雨で全滅した」という説もある。

元の皇帝フビライは当初、日本に武力侵攻する気はなかったが、国交を求める使者を何度送っても鎌倉幕府が黙殺するので兵を派遣したとされる。

幕府が頑なに拒んだのは、意外な理由だった。研究者の新井孝重氏は「この時代の為政者はまったく国際情勢にうとく、また諸国間の接触経験については、なきに均しい状態であった。いわば無知と外交の未経験が国書を前にして、かれらを硬直させてしまった」(『戦争の日本史7蒙古襲来』吉川弘文館)

つまり、外交音痴だったというのだ。確かに、モンゴル帝国(元を含む)がユーラシア大陸をまたぐ国家だと知っていたら、さすがに幕府も無視しなかったろう。ただ、幕府は南宋(中国)の禅僧をブレーンとしており、彼らは元に攻撃されている祖国を守るため、意図的にフェイク情報を伝え、為政者たちの判断を曇らせた可能性もある。

いずれにせよ、文永の役では武士が名乗りを上げようと元軍に近づくと、取り囲まれて射殺されてしまった。元の集団戦法に対し、武士の一騎討ちは極めて不利だった。「てつはう」と呼ぶ敵の火薬兵器も衝撃を与えた。日本には火薬がなかったので、球が空中ではじけて爆音や煙を噴くと、武士や馬は怖じけづいた。運良く1日で元軍が撤収してくれたので、武士たちは命拾いしたのだ。

弘安4年(1281)、再び元が14万の大軍で博多湾に攻め込んできた。しかし日本は元の戦法を徹底的に研究しており、20キロに渡って構築した石塁も功を奏し、元軍の上陸を阻止し続けた。そのうち大型台風が襲来し、元軍は海の藻屑となった。フビライはその後も日本遠征を計画したが、ベトナムの征服に苦戦したうえ中国や東南アジアで反乱が続発、ジャワ島への遠征は失敗したので再々征できなかった。

一方、元寇を機に幕府は衰退していくことになった。戦の出費は自弁であり、討ち死にしたり、後遺症が残る怪我を負った武士も少なくなかったが、外国との戦いだったので、幕府は恩賞として土地をあまり給与できなかった。このため御家人の多くが貧窮化した。なのに、有事を理由に執権北条一族が重要な役職や守護職を独占するようになり、その結果、御家人の幕府に対する忠誠心が薄れ、政権の瓦解につながっていくのである。

河合 敦〈かわい あつし〉

歴史作家・歴史研究家。1965年東京都生まれ。

早稲田大学大学院卒業後、日本史講師として教鞭を執るかたわら、多数の歴史書を執筆。

テレビ番組「世界一受けたい授業」のスペシャル講師として人気を博す。

主な著書に『教科書に載せたい日本史、載らない日本史〜新たな通説、知られざる偉人、不都合な歴史〜』(扶桑社新書)、『絵画と写真で掘り起こす「オトナの日本史講座」』(祥伝社)など。

多摩大学客員教授。