河合 敦の日本史の新常識 第19回

ノジュール読者世代が「歴史」を教科書で学んだ時代から、はや数十年。

じつは歴史の教科書は、新事実や新解釈をもとに定期的に改訂されていて、むかし覚えた常識が、いまや非常識になっていることも少なくありません。

〝新しい日本史〟の〝新しい常識〟について、歴史家・河合敦さんが解説します。

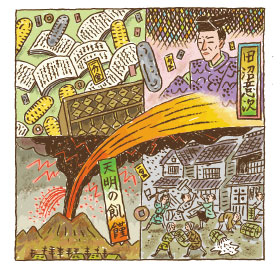

賄賂や汚職が原因ではない、

田沼意次失脚の

本当の理由とは?

イラスト:太田大輔

田沼意次〈たぬまおきつぐ〉と言ったら、多くの方は「賄賂〈わいろ〉政治家」というイメージを抱くだろう。ただ、むかしの教科書をみても、意次のことを賄賂政治家とは記していない。

たとえば昭和58年(1983)の教科書には、田沼政治の結果、「利をもとめることが一般的になって賄賂がしきりにおこなわれ、役人の地位も金で売買されるようになった」(『詳説日本史』山川出版社)と記されている。つまり、意次の政策が賄賂の風潮を生み出したとあるだけで、意次個人のことには触れていない。さらに今の教科書は、もっとトーンダウンしている。「幕府役人のあいだで賄賂や縁故による人事が横行するなど、武士本来の士風を退廃させたとする批判が強まった」(『詳説日本史B』山川出版社2018年)

賄賂の横行は「幕府役人」のみに限定されたうえ、その風潮を事実と明記せず、「批判が強まった」とあいまいにしている。もちろん、意次を賄賂政治家とも書いていない。

そもそも江戸時代、有力者に付け届け(賄賂)をして利益にあずかるのは違法ではなく、一般的におこなわれている行為だった。意次は幕府の最高権力者なので、彼のもとに付け届けが殺到するのは当然なのだ。にもかかわらず賄賂政治家の代表になったのは、意次を失脚に追いやった松平定信一派の仕業だといわれる。賄賂に関する情報の出所を探ると、意次の失脚後に定信と親密な者たちが発信していることが多いのである。

さて、今とむかしの教科書を比較すると、現在のほうが10行ほど田沼時代の記述が増えていて、それだけ重視されていることがわかる。とにかく意次の政策がユニークなのだ。

これまで幕府は、村の年貢を財源としてきたが、意次は積極的に株仲間(商人・職人の同業者組合)を公認、営業の独占権を認める代わりに運上〈うんじょう〉・冥加〈みょうが〉と称する税を納入させた。

また、対外交易の転換と拡大をはかった。オランダと清国との長崎貿易は金銀の輸出が主流だったが、元禄時代以降、金銀山の産出量が減少したので幕府は輸出額を制限してきた。意次はそれを改め、俵物(干した海産物を詰めたもの)や銅を輸出し、金銀の輸入を開始した。

貨幣制度の統一もはかった。東日本は金を計数貨幣〈けいすうかへい〉(両・分〈ぶ〉・朱〈しゅ〉という単位が決まっているお金)として用いたが、西日本は銀を秤で量って使用する秤量〈しょうりょう〉貨幣。この不統一と金銀貨交換の煩雑さを解消するため、意次は南鐐〈なんりょう〉二朱銀(8枚で小判1枚と交換できる計数銀貨)を大量につくって流通させた。

さらに、ロシアとの交易を計画したといわれる。鎖国と呼ばれる状態を破り、未知の大国と通商をしようというのだから、外交政策の大転換である。

最上徳内〈もがみとくない〉らに探検隊を組織させ、蝦夷地〈えぞち〉(現在の北海道)開拓の可能性も探らせている。また、印旛沼〈いんばぬま〉の干拓工事も進めた。利根川から流れ込む水をせき止め、大水田地帯を出現させようというのだ。しかも堀割が完成すれば、常総〈じょうそう〉の物資は利根川からたった1日で江戸湾に到達し、経済効果は計り知れない。だが、この工事は完成直前に大洪水に見舞われ、さらに意次の失脚で中断された。もし商業重視政策や対外開放政策を続けていたら、我が国は欧米列強と時を同じくして産業革命を達成し、もっと早く資本主義国家になっていたかもしれない。

が結局、意次は失脚し、田沼時代は終わりを告げた。その原因は、賄賂や汚職ではない。

深谷克己氏(「一八世紀後半の日本―予感される近代」『岩波講座日本通史第14巻』岩波書店所収)によれば、田沼の政策はすべて「幕府財源安定策からの発想」であり、「商業的活動を通して民富として民間社会に蓄積されていくものを、いかに幕府財政、大名助成資金として引き出すかという政策」ばかりで、「増えつつある没落者を再生させるための根拠地を拡充するという発想」がなかったとする。重商主義政策は正しかったかもしれないが、その目的が民のためでなかったところに最大の失敗があったわけだ。

そして、天明の飢饉の発生で人びとの不満が爆発する。東北地方は数年間の大凶作となり、30万人ともいう餓死・病死者が出たのだ。幕府に対する怨嗟〈えんさ〉の声が満ち、さらに意次の跡継ぎの意知〈おきとも〉が旗本の佐野政言〈まさこと〉に刺殺された。その後、後ろ盾の将軍家治〈いえはる〉が死去すると意次は失脚した。

それから10カ月後、江戸で大規模な打ちこわしが発生する。貧しい人びとの怒りが大暴動となり、江戸は無政府状態に陥ったのである。これにより、幕府から田沼派の閣僚たちは一掃され、田沼政治に完全な終止符が打たれることになった。

河合 敦〈かわい あつし〉

歴史作家・歴史研究家。1965年東京都生まれ。

早稲田大学大学院卒業後、日本史講師として教鞭を執るかたわら、多数の歴史書を執筆。

テレビ番組「世界一受けたい授業」のスペシャル講師として人気を博す。

主な著書に『教科書に載せたい日本史、載らない日本史〜新たな通説、知られざる偉人、不都合な歴史〜』(扶桑社新書)、『絵画と写真で掘り起こす「オトナの日本史講座」』(祥伝社)など。

多摩大学客員教授。