東西高低差を歩く関東編 第40回

地形に着目すれば、土地の歴史が見えてくる。

“高低差”の達人が紐解く、知られざる町のストーリー。

関東は皆川典久さん、関西は梅林秀行さんが交互にご案内します。

土地の高低差を活かした都市の公共スペース

山の手の高低差名建築

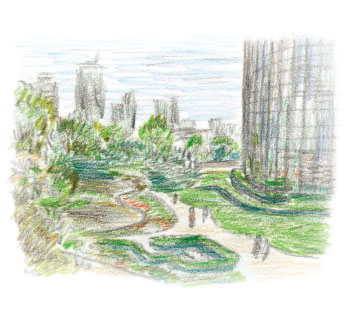

イラスト:牧野伊三夫

築工事や都市開発などによって、新たに生まれる土地の「高低差」がある。

ここで取り上げるのは高層ビルのように床が単純に積み重なっていることではなく、高低差が空間または「場」の質的向上に寄与しているケースを対象とする。今回はちょっと趣向を変え、興味深い高低差建築の事例を紹介したい。

東京の都心部・山の手で行われている再開発には、土地の造成や改変を伴う大規模なものがある。細分化された敷地が集約され、道路が付け変えられ、崖や急斜面といった「原地形」が大きく変えられることもある。けれども、もともとあった微地形が変わろうとも、土地の「高低差」までは変えられない。振り返れば山の手に多い坂道や階段とは、江戸の都市建設によって人為的に生まれたものが多い。それらは住所代わりに「切絵図」に表記されていたし、江戸の「名所」として題材にし、歌川広重などは浮世絵に多くを描いた。土木工事によって新たに生まれた渓谷や溜池の他にも、堰(ダム)や橋などの構造物も好んで描かれた。変わりゆく江戸の情景を、人々は好奇心と驚きを持って注視していたわけだ。自然由来に限らず、人の営みによって生まれた高低差空間は、当時から関心の的だったに違いない。だから筆者は、現代の都市開発を「歴史の断絶」と揶揄するのではなく、新たに創出された高低差空間を客観的に観察し、歴史の一部として見守っている。

この連載でも取り上げてきた東京・山の手エリアは極めて複雑な凹凸地形を呈しており、狭い範囲に丘と谷間が絡み合い、ユニークな都市景観を形成している。筆者が関心を寄せるスリバチ状の窪地のなかには幅が100m程度のものもあり、再開発エリアが広い場合、土地の高低差と向き合う必要が生じる。その「高低差」と折り合いをつけ、否、巧みに活かして「新名所」と評すべき都市空間が誕生している。

今回取り上げるのは、誰もが利用できる「公共の場」を提供している事例に絞りたいと思う。単なる移動空間にとどまらず、ちょっと立ち止まって時間を過ごしたくなるような居心地のよい場を提供しているか?

あるいは開発されたエリアを越えて、周辺の町と呼応して地域を豊かにしているか?

そんな観点で、未来の東京像へ布石を投じている実例を個人趣味的にピックアップしてみた。

六本木ヒルズテレビ朝日の社屋があった高台と、「南日下窪〈みなみひがくぼ〉」と呼ばれたスリバチ状の窪地を含めた5万7000㎡に及ぶ広大なエリアを再開発して生まれた施設。南日下窪はなだらかな斜面地に造成され「桜坂」や「けやき坂」が創出された。二つの坂は、アイドルグループの名にも採用され名所となった。けやき坂の広い歩道にはベンチや現代アートが多数設置され、尾根筋をはしる道(通称:テレ朝通り)と山の手の下町・麻布十番商店街とが結ばれることとなった。

また、都会のオアシスとでも呼ぶべき緑豊かな毛利庭園一帯は、江戸時代に毛利家の上屋敷があった場所。スリバチ状の谷戸から湧き出る水を溜め、池の周りに池泉回遊式の大名庭園が造られた。毛利庭園は江戸の庭園文化を継承しているとも言える。また、峡谷を思わせる商業施設は土地の高低差を上手く活用し、移動によって様々なシークエンスを体現できる、意外性と驚きのある空間を提供している。

赤坂サカス赤坂の地名に呼応するよう「坂」をテーマにした施設群から成り、緑やオープンスペースに乏しい赤坂の歓楽街に、並木道や階段状の広場を開放している。敷地の中央にサカス坂が貫通し、TBS赤坂ACTシアター、赤坂BLITZ、サカス広場などが斜面上にレベルを変えながら配置されている。建築とランドスケープが一体化し建物内部へと連続する広場状の階段もユニークだ。イベントの余韻を楽しむ公共空間として定着している。階段は東京メトロ千代田線赤坂駅とも直結し、土地の高低差を活かした変化に富む「場」が赤坂の街に創出された。

泉ガーデン麻布谷町と呼ばれた木造家屋密集地帯と尾根道沿いの屋敷地を一体的に開発したもので、西に向かって7m程度の高低差を持つ土地である。斜面地にはテラスを持つ商業施設が階段状に配置され、この土地ならではの高低差を実感できる。斜面の底は実際の土地よりもさらに掘りこまれ、サンクンガーデンと呼ばれる広場が東京メトロ南北線の六本木一丁目駅のコンコースと一体化している。スリバチの底、地下1階に位置するコンコースには自然の光が降り注ぎ、地域の広場的スペースとしても活用されている。

ユニークなのはオフィスビルがピロティという形式で5層分も持ち上げられ、足元が開放されていること。オフィスビルの前面を走る首都高速道路との見合いを解消し、騒音の悪影響を減らす設計意図だと思われるが、足元が開放された結果、階段状の施設構成が露わになり、交差するエスカレーターや上下するシャトルエレベーターがダイナミックで、都市的風景を奏でている。

起伏豊かな土地で発展を続ける東京の「高低差空間」は、新名所として観光資源になりつつある。世界の都市がうらやむ特徴的な山の手の高低差は、東京にとってのかけがえのない財産のひとつに違いない。

皆川典久 〈みながわ のりひさ〉

東京スリバチ学会会長。

地形を手掛かりに町の歴史を解き明かす専門家として『タモリ倶楽部』や『ブラタモリ』に出演。

著書に『東京「スリバチ」地形散歩』(宝島社)や『東京スリバチの達人/分水嶺東京北部編・南部編』(昭文社)などがある。2022年にはイースト新書Qより『東京スリバチ街歩き』を刊行。

専門は建築設計・インテリア設計。