河合 敦の日本史の新常識 第32回

ノジュール読者世代が「歴史」を教科書で学んだ時代から、はや数十年。

じつは歴史の教科書は、新事実や新解釈をもとに定期的に改訂されていて、むかし覚えた常識が、いまや非常識になっていることも少なくありません。

〝新しい日本史〟の〝新しい常識〟について、歴史家・河合敦さんが解説します。

仰天! 日本人も慣れ親しんだ

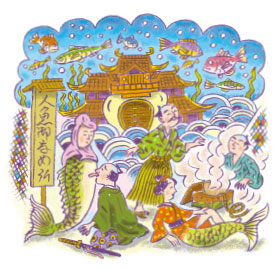

異聞奇譚な人魚伝説

イラスト:太田大輔

今年2月、倉敷芸術科学大学の加藤敬史教授を中心とする研究チームが、圓珠院(岡山県浅口市)所蔵の人魚のミイラを調査し、研究最終報告を公表した。

これまで人魚のミイラは、猿の頭に大型の魚(鮭や鯉など)をくっつけて造形したものと考えられていたが、調査の結果、ミイラに主要な骨格など存在しなかったことがわかったのだ。紙や漆喰などを重ねて人魚の姿をつくり、体内に布や紙、綿などを詰め込み、表面にフグの皮や動物の毛を張り付けていたのだ。

なぜこのような奇怪なものをつくったのだろうか。

研究者の田辺悟氏(『ものと人間の文化史143・人魚』財団法人法政大学出版局)は、人魚のミイラは信仰の対象として秘蔵されてきたが、幕末になると、見世物小屋で公開されたり、地方巡業の出し物になったという。

ちなみにオランダのライデン国立民族学博物館に保管されている人魚のミイラは、オランダ商館長ブロンホフが入手したことがわかっており、シーボルトも人魚のミイラを持ち帰ったとされる。同博物館には鬼や河童、ろくろ首、双龍、一角獣などの妖怪のミイラも存在する。当時の日本には妖怪のミイラをつくる職人がおり、興味を持ったオランダ人が買い上げたのだろう。

江戸時代には人魚の出現を伝える瓦版も多く、記事には人魚を見た者は寿命が延び、悪事や災難を逃れ、一生幸せになると書かれていることが多い。人魚を食べると長生きするという伝説は、若狭国(福井県)など北陸を中心に日本全国に存在する。

ところで、日本で初めて「人魚」という言葉が登場するのは、平安中期に成立した分類体漢和対照辞書『和名類聚鈔〈わみょうるいじゅしょう〉』(源順〈みなもとのしたごう〉著)である。人魚の項目には「魚身人面者也」と記され、「『山海経〈せんがいきょう〉』(中国古代の地理書)によれば、小児のような声で啼く」とある。

鎌倉時代にも『吾妻鏡』や『古今著聞集〈ここんちょもんじゅう〉』などに人魚の記事が登場する。室町時代には、人魚の肉を食べて長生きした八百比丘尼〈やおびくに〉の伝承が形成され、諸記録に登場するようになる。

九頭見和夫〈くずみかずお〉氏は、江戸初期の林羅山著『本朝神社考』に載る話を紹介している。

白比丘尼〈しろびくに〉が「まだ子供の頃のことである。父親が山中で出会ったこの世の人とも異なる人から人魚の肉をもらって家に帰り、衣服を着替える時に袖の中から出てきた人魚の肉を白比丘尼が食べ、四百年生存した」(『日本の「人魚」像―『日本書紀』からヨーロッパの「人魚」像の受容まで―』和泉書院)というのだ。

各地の伝承では400年より800年のほうが多いが、いずれにせよ長生きした白比丘尼は「親族故旧の顔も見えなくなったのに、自分の姿のみが昔のまま若々としているので、娘は大いに恥じた。遂に浮世を厭って髪を剃って比丘尼となり、諸国遍歴の旅を重ねて遂に若狭の国に辿りついた。その時は齢八百を数えていたが、それでも尚死なぬので、生きながら洞窟の中に入って姿を没したという」(前掲書)。

江戸中期になると、ヨーロッパの知識が書物によって国内に入り、止血剤、解毒剤、疱瘡〈ほうそう〉(天然痘)の治癒に人魚の肉や骨が効果があると記した本がいくつも出版されるようになった。

井原西鶴や曲亭馬琴などの作家も作品に人魚を登場させている。山東京伝の『箱入娘面屋人魚〈はこいりむすめめんやにんぎょ〉』のあらすじを紹介しよう。

乙姫と竜宮城で暮らしていた浦島太郎は、お鯉(魚)と不倫をして娘が生まれる。その子は人魚の姿をしており、乙姫の父親に知られるとまずいので、浦島太郎は棄ててしまった。

あるとき平次という男が舟釣りをしていると、舟にいきなり人魚が飛び込んできた。それは浦島太郎が棄てた子だった。驚いた平次だが、かわいい顔をしていたので家に連れ帰り、手足をつくって人間にみせかけ妻とした。だが、平次の生活は苦しく、それを憐れんだ人魚娘は自ら遊女に身売りした。けれど生臭くて気持ちが悪いので、まもなくして遊女屋は彼女を平次のもとへ送り返してしまう。

やがて平次は、人魚をなめると長生きすると聞き、「人魚御なめ所」という看板を出して妻をなめさせる商売を始めたところ大繁盛。ただ、平次も妻をなめすぎ、七歳の子供になってしまった。そんな窮地に浦島太郎が現れ、玉手箱を空けると、その煙を吸った平次は青年に戻った。人魚のほうも一皮むけて足が現れ、本当の人間になった。平次は人魚の抜け殻を薬と称して薬屋に売って大金をせしめ、夫婦で仲良く暮らしたという話だ。なんとも馬鹿馬鹿しい作品だが、そこそこ売れたようだ。

ミイラ調査から話は広がってしまったが、江戸時代、日本人が人魚に慣れ親しんできたことがわかっていただけたと思う。

河合 敦〈かわい あつし〉

歴史作家・歴史研究家。1965年東京生まれ。

多摩大学客員教授。早稲田大学大学院修了後、大学で教鞭を執る傍ら、多数の歴史書を執筆。

テレビ番組『歴史探偵』『号外!日本史スクープ砲』出演のほか、著書に『殿様を襲った「明治」の大事件』(扶桑社)、『30分でまるっとわかる!なるほど徳川家康』(永岡書店)