河合 敦の日本史の新常識 第45回

かつて教科書で学んだ歴史は、新事実や新解釈をもとに定期的に改定されていて、むかし覚えた常識が、いまや非常識になっていることも少なくありません。

日進月歩の研究によって解明される〝新しい日本史〟や〝知られざる新常識〟について、歴史研究家・河合敦さんが解説します。

ペリーに続いて入港したロシア

不幸中の幸いでできた日本との親交

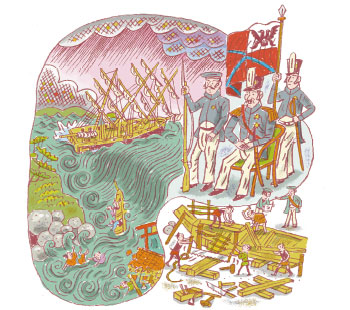

イラスト:太田大輔

嘉永7年(1854)3月に締結された日米和親条約で開港した下田にペリー艦隊が来航、幕府と細かな取り決め(下田条約)を結んで6月に退去した。ところが10月、入れ替わるようにロシアのプチャーチンが下田にやって来たのである。

ロシアも前年から長崎で開国交渉をしていたが進展せず、プチャーチンは離日した。ところがアメリカが条約を結んだと知り、嘉永7年(1854)8月、軍艦ディアナ号(約2000t)で箱館に入港、交渉を要求したが幕府に拒否された。すると翌9月、いきなりディアナ号が大坂湾の天保山〈てんぽうざん〉沖に姿を現したのである。船は52門の大砲をそなえた3本マストの最新鋭帆船〈はんせん〉で、488人が乗船していた。これを見た庶民は仰天し、あわてた幕府が下田への回航を指示、こうして10月、プチャーチンは下田に入港したのである。

日露交渉は下田の福泉寺〈ふくせんじ〉で11月3日から始まった。ところが翌日、駿河湾などを震源とするマグニチュード8・4の巨大地震(安政東海地震)が発生。下田も激震に見舞われ、大津波が市街地を飲み込んだ。最大で6・5m浸水したとされる。被害状況は記録によって異なるが、200人ほどが圧死・溺死し、建物約1000軒のうち半壊で残ったのが50軒程度、あとはすべて全壊・流失した。まさに壊滅的な被害を受けたのである。

湾内に停泊していたディアナ号も大きく損傷してしまう。津波が繰り返し襲い、それによって発生した巨大な渦に巻き込まれ、船の錨〈いかり〉が抜けて舵がきかなくなり、木の葉のように船身は激しく回転した。竜骨は壊れ、船板は剥ぎ取られ、船底も傷ついて浸水が始まり、軒並み大砲が倒れてしまった。ただ、そうしたなかにあってロシア人たちは、住民の救援活動や負傷者の治療にあたり、地元の人びとに大いに感謝された。

だが、ディアナ号の損傷は激しく、遠洋航海は難しくなったため、大規模な修理が必要になった。プチャーチンは壊滅した下田港ではなく、別の場所での修理を強く希望した。幕府は当初、ロシア人を日本人と接触させたくなかったので、大きな港への移送に難色を示したが、最終的に同じ伊豆半島の戸田〈へだ〉村での修理を認めた。

11月末、ディアナ号は下田を出航したが、まもなく大風による高波のために浸水が激しくなった。そこで沖合に停泊して海が鎮まるのを待ったが、ますます風は強まり、船が傾き始めたので、急いで乗員は小舟艇などでディアナ号から脱出した。ディアナ号も湾内へ曳航しようとしたが、12月2日、とうとう沖合で沈没してしまった。

幕府はプチャーチンを帰国させるため、戸田村で洋式帆船を造ることを決めた。こうしてロシア人の指導を受けつつ、イギリスなどの書籍を参考に、日本人の手で造船が始まった。戸田村にくわえ、沼津、網代〈あじろ〉、伊東、土肥〈とい〉など各地から船大工や職人が集まり、翌年2月、2本マストの400石積の洋式帆船ヘダ号が完成した。

一方この間、下田では日露交渉が再開され、12月21日、日露和親条約が締結された。内容は日米和親条約とほぼ同じであったが、ロシアは隣国ゆえ国境の取り決めがなされた。千島〈ちしま〉列島は択捉〈えとろふ〉島と得撫〈うるっぷ〉島の間を国境とし、樺太〈からふと〉は日露両国人の雑居の地となった。

翌年3月、プチャーチンはヘダ号で帰国したが、小型船なので50人程度しか乗船できず、残りのロシア人を帰国させるため、下田に入港してきたアメリカ商船カロライン・フート号を借り受けた。カロライン・フート号の乗客は下船し、カロライン・フート号が戻ってくるまで玉泉〈ぎょくせん〉寺に滞在した。乗客のなかに女性が3人いた。幕府は外国人女性の滞在を認めていなかったが、特例として黙認された。彼女たちは大変評判となり、下田奉行所の役人・加藤祐一はその姿を描き残し、全権の川路聖謨〈かわじとしあきら〉も見物に訪れ、「亜人の美女」と記している。

ロシア人が帰国した翌年の安政3年(1856)7月、日米和親条約に従いアメリカ総領事のタウンゼント・ハリスが下田に着任した。当初、幕府の役人は震災の大きさを理由に滞在を拒否したが、ハリスが「ならば直接江戸に行く」と主張し始めたので、仕方なく玉泉寺をアメリカ領事館とし、滞在を認めたのである。

ハリスは通商条約を結ぶことを第一目的としており、下田や江戸で粘り強い交渉を行い、安政5年(1858)6月、日米修好通商条約の締結に成功した。

このおり神奈川(実際は横浜)が開港されるかわりに下田の閉港が決まった。大型船の寄港地にふさわしくないこと、地震で大きな被害を受けたことなどが閉鎖の理由だったと思われる。こうして下田港は、5年足らずで国際港としての役割を終えたのである。

河合 敦〈かわい あつし〉

歴史作家・歴史研究家。1965年東京生まれ。

多摩大学客員教授。早稲田大学大学院修了後、大学で教鞭を執る傍ら、多数の歴史書を執筆。

テレビ番組『歴史探偵』『号外!日本史スクープ砲』出演のほか、著書に『平安の文豪』(ポプラ新書)