河合 敦の日本史の新常識 第57回

かつて教科書で学んだ歴史は、新事実や新解釈をもとに定期的に改定されていて、むかし覚えた常識が、いまや非常識になっていることも少なくありません。

日進月歩の研究によって解明される〝新しい日本史〟や〝知られざる新常識〟について、歴史研究家・河合敦さんが解説します。

奈良時代からのながーい歴史

日本の国技、相撲のあれこれ

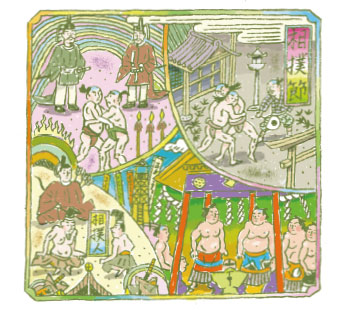

イラスト:太田大輔

今回は、意外な相撲の歴史について紹介していこう。

奈良時代に成立した『日本書紀』には、垂仁〈すいにん〉天皇が派遣した出雲の野見宿禰〈のみのすくね〉は乱暴者の当麻蹴速〈たいまのけはや〉を「捔力〈すまい〉」で戦って倒したという記録があり、これが相撲の始まりといわれている。ただ、2人は足で蹴り合い、最後は宿禰が蹴速の腰を踏みつけて殺害しているのだ。現代の相撲とは、似ても似つかない。

やはりその起源は、奈良時代に始まった相撲節〈すまいのせち〉だろう。平安時代には年中行事として定着し、7月7日と8日に行われた。初日は天皇や貴族が神泉苑〈しんせんえん〉に集まり、全国の相撲人〈すまいびと〉のパレードを見学。その後、左右対抗の二十番勝負を観覧。2日目は内裏の紫宸殿〈ししんでん〉(儀式を執行する建物)で取組みが行われた。ただ、勝敗を決める行司はおらず、相手を倒した者が勝ちとなった。勝負がついたところで役人が矢を地面に突き立て、勝った相撲人が「勝ちどき」をあげ、相撲人を立ち合わせた「立合〈たちあわせ〉」が舞いを演じたのだ。

相撲節は承安4年(1174)で最後になったが、競技としての相撲はその後も催され、朝廷だけでなく、寺社の祭礼での奉納相撲(神仏に捧げる相撲)も流行した。源頼朝も相撲を好み、力自慢の御家人や相撲人を招いて取組みを観戦している。鎌倉時代には相撲の専門集団があり、京都を拠点に各地の寺社で奉納相撲を披露するとともに、地方巡業を行った。寺社が相撲大会を開くのは、見物料を取って建物の修造費に充てるため。こうした相撲を「勧進〈かんじん〉相撲」と呼ぶ。

戦国時代、相撲を愛したのは織田信長である。大規模な大会をたびたび主催、天正6年(1578)2月には近江国の力士約300人を安土城に集め、23人を選りすぐって戦わせている。半年後の8月にも、近江と京都の力士約1500人を安土に集め、朝から夕方まで相撲を取らせた。有能な力士には禄〈ろく〉を与えて召し抱えたり、屋敷を与えたりした。

江戸時代も相撲の人気は衰えない。例えば若狭国小浜〈わかさのくにおばま〉藩主の京極忠高は大の相撲好きで、妻の初姫が病死した際も庭で相撲見物を楽しんでいた。初姫は将軍秀忠の娘だったので、秀忠は激怒し、初姫の葬儀を徳川家ゆかりの小石川伝通院で行ったうえ、忠高ら京極家の人々の参列を許さなかった。なお、大名の多くは相撲取りを召し抱え、屋敷地で取組みを見て楽しむようになった。

一方、幕府は勧進相撲や辻相撲を法令で禁止した。辻相撲とは、町の辻や広場での相撲大会のこと。飛び入り参加が多く、勝敗を巡るケンカが絶えなかったので、禁令を出したのだ。だが、5代将軍綱吉のころ、上方で勧進相撲が許可され、寛保2年(1742)には江戸でも許可が下りた。町人の興行主が営業目的で開催することも認められるようになった。

興行主は、力士出身者の「頭取〈とうどり〉(年寄)」であることが多く、年寄たちは会所(相撲組織)を作り、勧進相撲を運営した。こうした中、大名のお抱え力士も町の勧進相撲に参戦するようになった。

このころ、諸藩は財政難で苦しみ、お抱え力士の禄を減らしていたので、不足する生活費を勧進相撲の稼ぎで補うのを認めたのだ。お抱え力士が参入してきたことで、勧進相撲のレベルは一気にアップ、相撲ブームが到来する。勧進相撲に出るお抱え力士は、勝ち負けが藩の威信にかかわるので、各藩では稽古場を造って力士を鍛錬させた。結果、ますます力士の技術力がアップし、見る者を魅了していった。

現在の大相撲の本場所は年6回だが、江戸時代は年に4回(10日ずつ)で、春と秋の2回が江戸、夏は京都、秋は大坂だった。また、江戸の春・秋場所は、浅草や深川でも開かれていたが、やがて本所(両国)の回向院だけになった。寛政3年(1791)、江戸城内で将軍家斉が相撲を上覧。将軍が御覧になったということで、相撲の社会的地位が上がった。

なお、一番高い地位が横綱の地位だが、寛政元年(1789)に谷風と小野川に横綱(注連縄)をつけて土俵入りする免許が与えられたことが、始まりだといわれている。ただ、横綱制度はしっかり確立しておらず、2人の後輩・雷電為右衛門〈らいでんためえもん〉は、254勝10敗2引き分け14預かり5無勝負、勝率にすると9割6分2厘という史上最強の力士だったが、横綱免許は与えられていない。次に横綱が登場するのは谷風と小野川の39年後のことになる。

なお、江戸時代の横綱は力士の最高位ではなく、神聖な注連縄を腰につけて土俵入りができる資格を表すもので、相撲の番付表には登場しない。位としては大関が最高位なのだ。初めて横綱が番付に載るのは明治23年(1890)のことで、地位として公認されるのはそれから19年後になる。

河合 敦〈かわい あつし〉

歴史作家・歴史研究家。1965年東京生まれ。多摩大学客員教授。

早稲田大学大学院修了後、大学で教鞭を執る傍ら、多数の歴史書を執筆。

テレビ番組『歴史探偵』『日本史の新常識』出演のほか、著書に『戦国武将臨終図巻』(徳間書店)。