東西高低差を歩く関西編 第19回

地形に着目すれば、土地の歴史が見えてくる。

“高低差”の達人が紐解く、知られざる町のストーリー。

関東は皆川典久さん、関西は梅林秀行さんが交互にご案内します。

白亜紀「花崗岩」が見え隠れする都市

岡山

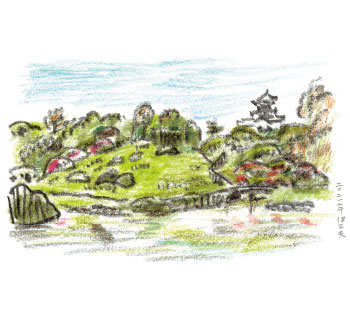

イラスト:牧野伊三夫

土地が変われば地質も変わる。その当たり前を実感する機会があった。このたびテレビ番組取材で岡山市(岡山県)を訪れたのだが、せっかくなので連載も出張編。おなじみの関西とはまた違った、岡山の旅をぜひお楽しみいただきたい。

岡山といえば平坦な印象がある。旭川などの大河川の侵食・堆積によって岡山平野が広がり、また瀬戸内海近くでは江戸時代以降、干拓によって新田開発も進んだ。

一方、岡山ではいわば平らではない、特徴的な地形・地質もある。それは「花崗岩〈かこうがん〉」だ。有名な岡山城では、石垣の根元に花崗岩の露頭をあちこちで見ることができるし、また岡山県立美術館などの文化施設が集まる一帯(岡土山市北区天神町)には、市内中心部にもかかわらず直径が数メートルを超える巨大な花崗岩がいくつも露頭している。実はこれらは全て、岡山が白亜紀後期(約9000~7000万年前)の「マグマ」の上に立地している証なのだ。

地球規模の地殻変動として、すっかり一般化した知識がプレートテクトニクスである。我々の地球はプレートという何枚もの殻からできており、プレート同士のダイナミックな関係が陸地と海のありようを形づくっている。とりわけ海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む一帯(沈み込み帯)は、東日本大震災や予想される東南海地震などの地震頻発地帯でもある。そしてこのプレート間の沈み込み帯だが、地震に加えてさらに重要な地学的特徴を生んでいる。それがマグマ発生と火山形成である。

海洋プレートに含まれた水は、大陸プレートの下に沈み込む過程で吐き出され、沈み込まれる側の大陸プレートのなかに「マグマ」を発生させる。マグマは地中周囲の物質に比べて「軽い」ため、大陸プレートの中を浮き上がるように上昇し、地上に現れた後は溶岩爆発を伴うような火山を形成していく。

このようにマグマ発生と火山形成はプレート間の沈み込み帯に集中するため、大陸プレートと海洋プレートの境界部には、火山群が線状に分布しやすい。これを「火山フロント(前線)」と呼ぶ。また火山フロントの地下に溜まっていたマグマは、地上に噴出せずに地下でゆっくりと冷えて固まり、花崗岩となったものも多い。

白亜紀後期に日本列島はいまだ存在せず、現在の岡山周辺はユーラシア大陸東縁の一部で、当時のプレート境界部に含まれていたはずだ。そこで現在の日本列島の地質を概観すると、岡山県が含まれる山陽地方を経て、遠く中央アルプスまで、同じ種類の花崗岩が長さ約700㎞にわたって帯状に連なっている。この長大な花崗岩分布地帯を山陽帯と呼ぶが、おそらく白亜紀後期の火山フロントの地下で溜まっていた巨大なマグマ群が冷えて固まったものだろう。

どうやら今も岡山市内の各所で露頭する花崗岩は、この白亜紀後期の火山活動の痕跡なのだ。

次に岡山城を訪れた際、ぜひ石垣の色にも注目してほしい。石垣の石材が、ピンク色(カリ長石)・白色(石英)・黒色(黒雲母)で構成された、花崗岩ばかりであることがわかる。岡山市周辺はもともと、花崗岩の山地が広がる一帯だったと考えられる。それが河川の侵食・堆積によって今のような平野地帯に変貌したのだが、部分的に花崗岩の丘が削り残されて平野のなかにポツンと立地する箇所があるのだ。岡山城はまさに、そのような花崗岩の侵食残丘に立地している。

岡山城築城当初の16世紀末、石垣建設時に遠方の山から石を切り出して搬出する体制は未整備で、築城にあたっては、城の近くで入手できる未加工の自然石を拾い集めて積み上げるものばかりだった。結果、この時代の城郭石垣には、城周辺の地形地質がそのまま反映されやすい。岡山城の花崗岩一色の石垣は、まさしく岡山の地質・特徴である白亜紀後期の火山活動が、石材の色合いや手触りにそのまま反映されたのだろう。土地の履歴こそが風土なのだとあらためて気づかされた。

梅林秀行 〈うめばやし ひでゆき〉

京都高低差崖会崖長。高低差をはじめ、まちなみや人びとの集合離散など、さまざまな視点からランドスケープを読み解く。「まちが居場所に」をモットーに、歩いていきたいと考えている。NHKのテレビ番組「ブラタモリ」では節目の回をはじめ、関西を舞台にした回に多く出演。著書に『京都の凸凹を歩く』など。