老後に備えるあんしんマネー学 第30回

さまざまな情報が飛び交うなか、老後資金に不安を抱えている人も多いのではないでしょうか。

お金を上手に管理して、老後を安心かつ心豊かに暮らすための、備えのマネー術を紹介します。

あまり考えたくない話かもしれませんが、介護が必要になったら、どのような手順で手続きをしていくのかをご存知ですか?

今回は、万が一の介護に備えて、介護保険の仕組みや手続き方法をご紹介します。

介護認定は一次と二次の

2段階判定で行われる介護サービスを受けるために、まずは介護認定を受けなければなりません。介護認定を受けるときは、市区町村に対して認定の申請を行います。申請は家族が行うほか、ケアマネージャーがいる居宅介護支援事業所や社会保険労務士などが代行するケースも多くなっています。

申請を受けると、市区町村の職員や委託を受けた調査員が自宅を訪問して、心身の状況に関する認定調査をします。合わせて、主治医の意見書なども考慮して、コンピューターによる一次判定を行います。

その後、一次判定を受けた形で介護認定審査会が二次判定を行い、要支援あるいは要介護の認定が決まります。要支援、要介護のいずれにも該当せず、「非該当」と認定されるケースもあります。

認定結果は原則として、申請後30日以内に通知されます。新規認定の有効期間は原則6カ月ですが、認定結果に不服がある場合は、認定通知を受け取った翌日から3カ月以内であれば、介護保険審査会に不服申し立てができます。

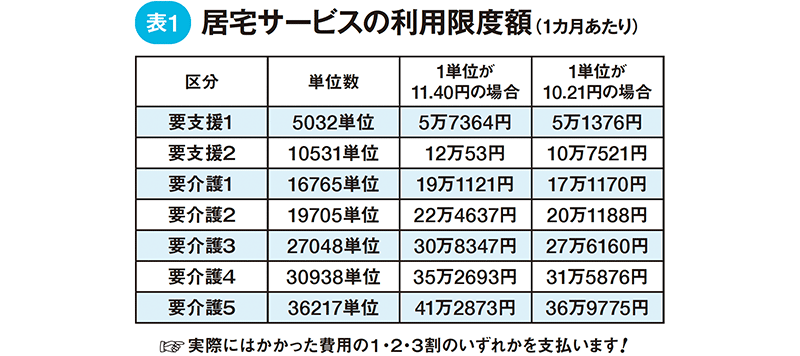

介護度ごとにサービスの上限単位が決められているところで認定の区分は、要支援では1と2の2段階、要介護では1から5の5段階の合計7段階に分かれています。それぞれの区分ごとに、介護保険を使えるサービスの上限単位数が決まっており、介護度が重くなるほど、利用できる上限単位数は多くなります。たとえば要支援1では5032単位ですが、要介護5では3万6217単位になります。(表1)

ちなみに医療保険の場合、1単位は10円と決められていますが、介護保険の場合は、サービスの内容や地域によって1単位の金額は異なります。例を挙げますと、訪問介護や訪問入浴、訪問看護などの居宅サービスの金額は、1単位11・40円の地域もあれば、10・21円の地域もあります。そのため表1のように、同じ居宅サービスを利用した場合でも、1単位の金額が高いほど、利用者が支払う金額も多くなります。5032単位=5032円ではないことを理解しておきましょう。

利用するサービスごとに単位数が決められているので、ひと月ごとに利用した介護サービスの単位数を合計して、該当する地域の単価と自己負担割合をかけて利用者負担額が計算されます。ちなみに上限単位内の介護サービスは、1・2・3割の負担で受けられますが、上限単位を超えた分については介護保険からの給付は受けられません。そのため1・2・3割の負担ではなく、10割負担になります。

施設サービスは負担が一定の包括報酬もある実際に要介護認定を受けると、介護プランの作成を依頼する居宅介護支援事業所を決める必要があります。居宅介護支援事業所にはケアマネージャーが在籍しているので、ケアマネージャーに介護プランを作成してもらうためです。実際の介護サービスは、ケアマネージャーがいる居宅介護支援事業所に依頼するほか、別の事業者を選ぶことも可能です。

介護プランを作成する際は、使える単位の上限まで介護サービスを利用するか、「家計に余裕がないから、最低限の介護サービスにしたい」などと希望することもできます。また居宅サービスのほか、デイサービスやショートステイなどの通所サービスの利用の希望についても伝えて、一般的には上限単位内で介護プランを作成します。

また居宅サービスを利用するのか、施設サービスを利用するのかでも、利用者の費用負担は異なります。施設サービスの場合は、表1とは異なる計算方法を用います。たとえば特定施設入居者生活介護の指定を受けている特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームでは、「包括報酬」といって、介護度ごとに決められた単位の介護費用を支払うからです。居宅サービスのように個別の単位を加算していく方式ではなく、介護サービスにかかる料金を包括的に徴収するシステムになります。そのため特定施設では、介護保険の上限単位数を気にせずに、24時間365日の介護が受けられます。

はたなか まさこ

ファイナンシャルプランナー。

新聞・雑誌・ウェブなどに多数の連載を持つほか、セミナー講師、講演を行う。

「高齢期のお金を考える会」「働けない子どものお金を考える会」などを主宰。

『ラクに楽しくお金を貯めている私の「貯金簿」』(ぱる出版)など著書多数。