人気の特集

祇園囃子にのせ豪華山鉾が巡行する

祇園祭 京都府京都市

写真=中田 昭 文=エイジャ

大阪の天神祭、東京の神田祭と並んで日本三大祭りに数えられる京都の祇園祭。夏の京都を彩る勇壮な祭りを、祇園祭を撮影し続けている京都在住の写真家・中田昭さんの写真とともにご紹介します。

“京の夏の風物詩”を見つめ続ける

写真家が映し出す雅な世界八坂神社の祭礼として1150年以上の伝統を持つ祇園祭。日本中で疫病が流行した貞観11年(869)、当時の国の数である66本の矛を立て、祇園社(現・八坂神社)から神泉苑まで3基の神輿を送り、疫病退散を祈願したのがそのルーツだ。平安時代の中頃から規模が大きくなり、室町時代には各町の山鉾も登場。応仁の乱で中絶するが、明応9年(1500)の復活以後は山鉾の装飾も豪華になり、現在に至っている。

中田さんは、自身も、山鉾を保存する山鉾町の出身。子どもの頃から祭りの手伝いをするなど、祇園祭を身近に感じながら育ってきた。

「小学生の時、隣の席の女の子を宵山で見かけて、浴衣姿のかわいさに驚いた思い出があります」と笑う。

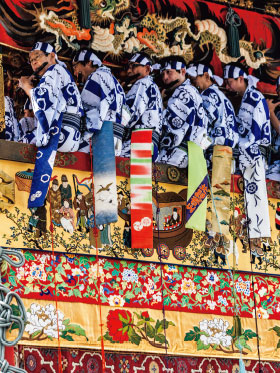

1カ月にわたり百近い神事や行事が行われる祇園祭において、ハイライトとなるのが、7月17日の前祭と24日の後祭に行われる山鉾巡行だ。「動く美術館」とも呼ばれる各山鉾町ご自慢の山鉾が氏子町内を巡行する壮麗なパレードだが、もちろん単なるパレードではない。「山鉾巡行には神さまが通る道を清らかにする役割があります。各山鉾にそびえる真木がアンテナのように、災厄をもたらす疫神を集めるわけです。賑やかな祇園囃子も疫神を鎮めるためのもの。前祭の巡行で浄められた町内を八坂神社から出た神輿が巡り、一週間後、後祭の巡行で浄められた道を通って再び神社に還る。これが祇園祭の中心行事です」

祇園祭では膨大な数の行事が行われるうえ、なかには非公開の行事もあるため、すべてを見るのは不可能だが、巡行だけの観覧で終わってしまうのはもったいない。「宵山の屛風祭は京町家の内部が見られる貴重な機会です。釘を使わずに縄だけで山鉾が組み上げられていく山鉾建ても、ぜひ見てほしい」

行事だけでなく、山鉾を飾る懸装品も見応えあり。西陣織をはじめ中国やインド、ベルギーなど世界各地の織物も惜しげもなく飾られているのは、祭りを支えてきた商家など町衆の気概の表れ。細部まで鑑賞するなら双眼鏡があると重宝するだろう。「最近は、〝今年は美術品にスポットを当てよう〞、〝細かい行事を見て回ろう〞など自分なりのテーマを決めて、毎年祇園祭見物に訪れる人が増えているようです」

祇園祭は真夏の晴天の下で行われるイメージが強いが、「意外と雨が多い」と中田さん。実際、山鉾巡行は梅雨明け前後の微妙な時期に行われる。それは、高温多湿で疫病が流行りやすいから。まさに、この時期に行うことに意味がある。そうした、夏祭りとしての背景にも思いを馳せ、祭りをより深く楽しみたい。